Teil XVI

Vor der Beurteilung dieser Frage betrachten wir noch einmal die Rolle der Juden in Preußen in der Periode der Befreiungskriege, in der sich so etwas wie »Staatsbürgertum« herausgebildet hatte. Auch der Stand der Juden im Heer nach 1815 in der Nachkriegsperiode bis zum Tode Clausewitz‘ soll gewürdigt werden.

Möglicherweise ist hier der Begriff »nationaler Jude« gerechtfertigt, über den Dr. Anne Purschwitz (*1980) schreibt:

»(…) Theoretisch boten Nationalismus und die Besinnung auf ein gemeinsames Vaterland für Juden eine neue Möglichkeit der Identifikation mit den Gegebenheiten des preußischen Staates. (…)«

(Vergl. »Jude oder preußischer Bürger?: Die Emanzipationsdebatte im Spannungsfeld von Regierungspolitik, Religion, Bürgerlichkeit und Öffentlichkeit« (1780 bis 1847), Anne Purschwitz, Hochschulschrift, S. 184 ff.)

In den vorangegangenen Betrachtungen hatten wir dargestellt, dass – gemessen an der Gesamtbevölkerungszahl Preußens – der Anteil der jüdischen Bürger, die Kriegsdienst leisteten, relativ hoch war. In den Kampagnen 1813/14/15 waren 731 Juden, also zwei Prozent der rund 30.000 Bürger der preußischen Minderheit, bei der Fahne. Davon sollen 171 Freiwillige und 560 Ausgehobene gewesen sein. Beeindruckend auch die relativ hohe Zahl der Beförderungen und Auszeichnungen der jüdischen Kriegsteilnehmer.

»(…) 21 wurden zu Unteroffizieren bzw. Oberjägern und Tambourmajoren, einer zum Portepeefähnrich, 19 zu Sekondeleutnants und 3 zu Premierleutnants befördert. Das Eiserne Kreuz für Kombattanten erhielten 71, den russischen St. Georgs-Orden 4 und das Eiserne Kreuz am weißen Band 7 jüdische Kriegsteilnehmer. (…)«

(Vergl. Schoeps, »Das Gewaltsyndrom: Verformung und Brüche im deutsch-jüdischen Verhältnis«, Argon, S. 26)

Wobei, wie bereits dargestellt, valide Teilnehmerzahlen jüdischer Soldaten in den Befreiungskriegen aus der unterschiedlichen Quellenlage schwer zu ermitteln sind. Die weite Anerkennung muss damals hoch gewesen sein. Schoeps verweist hier u. a. auf Treitschke, der – obwohl kein Freund der Juden – zugeben musste:

»(…) Die Söhne jener gebildeten Häuser, die sich schon ganz als Deutsche fühlten, taten ehrenhaft ihre Soldatenpflicht. (…)«

(Vergl. Schoeps »Gewaltsyndrom«, S. 26)

Über den jüdischen Offizier Meno Burg, der in diesem Zusammenhang noch einmal zu nennen wäre, berichteten wir weiter oben bereits.

Daher können wir aus unserer Sicht wohl berechtigt von einem bis dahin nie gesehenen »jüdischen Patriotismus« in Preußen sprechen.

Es ist anzunehmen, dass auch in der französischen Armee Juden kämpften. Die Grundlage dafür bot nach der Französischen Revolution 1789/99 das von Napoléon 1808 erlassene »Consistoire central israèlite« (Zentralisraelitisches Konsistorium). Aus den linksrheinischen Departements unter französischer Herrschaft, den drei Hansestädten – Bremen, Hamburg und Lübeck (Bonne ville de L´Empire français) — dem Großherzogtum Berg, dem Großherzogtum Frankfurt und vor allem aus dem neu gebildeten Königreich Westphalen (1807 bis 1813) wurden jüdische Männer zu den Fahnen gerufen. Der König von Westphalen, Jerôme Bonaparte (*1784; †1860) regelte die Gleichberechtigung der Juden in einer Verfassung.

(Vergl. »Reform Reorganisation Transformation«, Hg. K.-H. Lutz u. a. — Oldenburg Verlag, 2010, S. 491)

Möglicherweise kämpften bei Leipzig und Waterloo auch Juden gegen Juden. Wir wissen es nicht sicher, obgleich es darauf Hinweise gibt. Der Militärhistoriker Thorsten Loch stellt in einem Buchbeitrag einen neuen Quellenfund vor (s. Anlage 1):

»(…) den anlässlich der Hochzeit seines Bruders verfassten kurzen Brief eines jüdischen Soldaten aus dem rheinischen Niederzissen, der 1807 in der Napoleonischen Armee diente. Der Text des Briefes ist im Anhang abgedruckt, (…)«

(Vergl. »Jüdische Soldaten – Jüdischer Widerstand in Deutschland und Frankreich«, Hg. Berger, Michael, 2011, /www.hsozkult.de/review/id/reb-16556?title=m‑berger-u-a-hrsg-juedische-soldaten)

Die gesetzlichen Grundlagen der Teilnahme jüdischer Männer in den Kampagnen der Befreiungskriege haben wir in unserer Betrachtung früher schon hinreichend dargestellt. Gleichwohl gab es immer wieder in der Praxis in einzelnen Landkreisen Skepsis an der Rechtmäßigkeit, Juden zu den Waffen zu rufen. Man war immer wieder im Zweifel, was wohl in der Meinung der Bevölkerung überwiegen würde.

Einerseits die althergebrachte Ablehnung der Juden, andererseits die Unzufriedenheit über eine mögliche Freistellung, oft auch das Freikaufen vom Dienst jüdischer junger Männer. Darauf hatten wir schon weiter vorne anhand Scharnhorsts Bestrebungen nach »gleichen Pflichten und gleichen Rechte aller Staatsbürger« verwiesen. Letztendlich rang man sich doch zu der Meinung durch, dass Juden, wenn sie gleichberechtigt sein sollen, auch die Pflichten der Staatsbürger zu tragen hätten. Dieser Meinungsstreit wurde – trotz der bekannten Ressentiments F. W. III. die Juden betreffend – sehr pragmatisch gelöst.

»(…) Das Militär-Gouvernement schloss sich dieser Auffassung völlig an. Angesichts des großen Mangels an Mannschaften und der zu befürchtenden unangenehmen psychologischen Rückwirkungen auf die Bevölkerung befahl es den Ausschüssen, die Juden ohne Unterschied zur Landwehr heranzuziehen. (…)«

(Vergl. »Juden, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert«, Hg. Horst Fischer, 1968 J. C. B. Mohr, Tübingen, S. 36)

In der historischen Praxis erwies es sich, dass zumindest in den preußischen Stammprovinzen wie Brandenburg (Kurmark), Berlin, Ostpreußen, Westpreußen und auch Schlesien jüdische junge Männer zur Landwehr gerufen wurden. Im Ergebnis des Feldzuges von 1813 hatte man erkannt, dass sich viele Juden ehrenhaft betragen hatten und somit auch das Recht und die Pflicht haben sollten, in der aktiven Truppe zu dienen. Dazu verwiesen wir bereits früher schon auf Sack und L‘Estocq.

»(…) Hierzu lagen in Berlin die Berichte einzelner Befehlshaber vor. Sack* und L‘Estocq* sprachen sich infolgedessen dafür aus, auch in dieser Hinsicht die Juden den anderen Staatsbürgern völlig gleichzustellen. (…)«

(Vergl. »Juden, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert«, Hg. Horst Fischer, 1968 J. C. B. Mohr, Tübingen, S. 36/37)

*(L‘Estocq war Militärgouverneur des 1. Militärgouvernements zwischen Elbe und Oder. Dr. Johann August Sack (*1764; †1831) ebenda Zivilgouverneur.)

Allerdings wurden die Vorschläge L‘Estocqs und Sacks durch von Hardenberg zunächst nicht beantwortet und erst 1814 auf den Weg gebracht, um endlich durch das Wehrgesetz vom 3. September 1814 wirksam zu werden. F. W. III. erließ dazu per A.K.O. das »Gesetz über die Verpflichtung zum Kriegsdienste vom 3. September 1814«, in dem es hieß:

»(…) Die bisher, über die Ergänzung der Armee bestandenen, älteren Gesetze werden daher hiermit aufgehoben und dagegen festgesetzt:

§ 1. Jeder Eingeborne, sobald er das 20. Jahr vollendet hat, ist zur Vertheidigung des Vaterlandes verpflichtet. (…)«

(Vergl. www.verfassungen.de/preussen/gesetze/kriegsdienstpflichtgesetz14.htm)

Zu diesem Zeitpunkt betrachtete man die Juden Preußens bereits als »Eingeborene«. Der damalige Kriegsminister von Boyen arbeitete des Gesetz aus und verteidigte dieses zusammen mit Grolman und Witzleben gegen Gegner des Gesetzes, noch nachdem der König dieses schon unterschrieben hatte.

(Vergl. »Vom Ersten zum Zweiten Deutschen Reich«, Hg. J. Bühler, 1954, de Gryter, S. 199)

Möglicherweise war Clausewitz über den Gang der Gesetzgebung informiert, da sowohl Boyen als Kampfgefährte in Russland 1812 als auch Grolman mit Clausewitz bekannt waren. Wenn ja, dann hatte Clausewitz die Idee des Gesetzes, auch den Dienst der Juden betreffend, sicherlich rezipiert. Ein möglicher Gedankenaustausch darüber ist jedoch nicht überliefert.

Dem vom Preußenkönig gewählten Begriff »Eingeborene« ging die Formulierung »Einländer und preußischer Staatsbürger« voraus. So formuliert im §1 des Dekretes »Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse der Juden in dem Preußischen Staate vom 11. März 1812«. Wir verwiesen am Anfang unserer Abhandlung bereits auf dieses Dekret.

»(…) § 1. Die in unsern Staaten jetzt wohnhaften, mit Generals-Privilegien, Naturalisations-Patenten, Schutzbriefen und Konzessionen versehenen Juden und deren Familien sind für Einländer und Preußische Staatsbürger zu achten. (…)«

(Vergl. http://www.verfassungen.de/preussen/gesetze/judenedict12.htm)

Somit wurden die Juden Preußens ab 1812 nicht weiter als Fremde gesehen und unterschieden sich fortan nicht mehr von den übrigen Untertanen.

»(…) Als Sammelbegriff konnte daher nur noch von den „jüdischen Glaubensgenossen“ die Rede sein, da diese von nun an für die Gesetzgebung lediglich eine der verschiedenen Religionsgruppen bildeten. (…)

(Vergl. »Juden, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert«, Hg. Horst Fischer, 1968 J. C. B. Mohr, Tübingen, S. 26)

All das entwickelte sich nicht ohne Widerstand in der damaligen Gesellschaft. Bereits in der Frühphase der Emanzipationsbewegung wandte sich Carl Wilhelm Friedrich Grattenauer (*1773; †1838), ein Jurist und ausgewiesener Judenfeind, mit einer Bittschrift an den preußischen Großkanzler Heinrich Julius von Goldbeck (*1733; †1818), um auf Hardenberg Einfluss zu nehmen:

»(…) Ich halte die Juden in ihren jetzigen politischen Verhältnissen für den Staat höchst gefährlich und bin mit Herder, Fichte, Goethe und vielen anderen großen Philiosophen der Meinung, daß sie in ihren itzigen Verhältnissen sich selbst und allen christlichen Staatsbürgern eine gleich bedrückende Last sind. (…)«

(Vergl. »Geschichte der Juden in Preußen (1750 – 1820)«, A. A. Bruer, Campus Verlag 1991, S. 209)

Fichtes Ansicht über das Judentum und dessen Interpretation sind uns bereits bekannt. Johann Gottfried Herder (*1744; †1803),

»(…) definierte […] die Juden in Europa als fremdes asiatisches Volk. Er hoffte auf den Tag, an dem sich Europa die Frage nicht mehr stellen würde, ob einer Jude oder Christ ist. (…)«

(Vergl. »Vom Vorurteil bis zur Vernichtung – Der Antisemitismus 1700 bis 1933«, Jakob Katz, Union Verlag 1990)

Grattenauer interpretierte also Fichte und Herder als Support für seine vielfältigen judenfeindlichen Publikationen, jedoch beide nach unserer Sicht in der Auslegung fehl. Goethe formulierte später um 1821 in »Wilhelm Meisters Wanderjahre«:

»(…) In diesem Sinne, den man vielleicht pedantisch nennen mag, aber doch als folgerecht anerkennen muß, dulden wir keine Juden unter uns; denn wie sollten wir ihm den Anteil an höchster Kultur vergönnen, deren Ursprung und Herkommen er verleugnet? (…)«

(Vergl. »Wilhelm Meisters Wanderjahre«, Goethe, Reclam Jun. Leipzig, Buch III, Kap. 11, S. 313.)

Die Weimarer Judenordnung von 1823, die die Ehe zwischen Juden und Christen erlaubte, kommentierte Goethe zornig als ein skandalöses Gesetz:

»(…) Es untergrabe alle sittlichen Gefühle. […] Das Ausland müsse durchaus an Bestechung glauben, um die Adoption dieses Gesetzes begreiflich zu finden, wer wisse, ob nicht der allmächtige Rothschild dahinterstecke. (…)«

(Vergl. »Goethe und die Juden«, K. – P. Lehmann, Brief an Kanzler von Müller, 23.9.1823, http://www.imdialog.org/bp2012/03/06.html)

Wie wird Clausewitz Goethes Einlassungen – die Juden betreffend – wohl aufgenommen haben?

»(…) Selbstverständlich ist Goethes Bedeutung für den geistigen Haushalt der ehemaligen Soldaten individuell verschieden, aber die entscheidende Tatsache ist, daß gerade die größten Soldaten der Goetheschen Welt am nächsten stehen: Clausewitz, von dem gesagt ist, daß er sich ordentlich zu Goethe bekehrt habe, (…)«

Auch Scharnhorst und Gneisenau standen dem Dichterfürsten nahe.

(Vergl. »Goethe und die Generale«, E. Weniger, Insel-Verlag Leipzig, S. 211)

Goethe war Clausewitz seit der Bekanntschaft mit Marie von Brühl, seiner späteren Ehefrau, kein Unbekannter mehr.

»(…) Gleich eines der ersten Gespräche ihrer jungen Bekanntschaft führte Marie v. Brühl und Clausewitz auf den „Werther“. (…)«

(Vergl. »Goethe und die Generale«, E. Weniger, Insel-Verlag Leipzig, S. 190)

Bei Gneisenau bedankte sich Clausewitz 1809 für die temporäre Überlassung des »Faust«.

(Vergl. E.Weniger »Goethe und die Generale der Freiheitskriege«, Geist, Bildung, Soldatentum (1959), S. 184)

Inwieweit Clausewitz Goethes Sicht – die Juden betreffend – teilte oder ablehnte, wissen wir nicht. Er hatte, wie wir wissen, seine eigenen Ansichten. Goethe selber ist aus heutiger Sicht, sein Verhältnis zum Judentum betreffend, schwer einzuordnen.

»(…) Im Laufe eines langen Lebens, bei verschiedenen Anlässen, in sehr verschiedenen Situationen und Stimmungen hat Goethe sich so oft in wechselnder Gesinnung und Wertung über Juden und Judentum geäußert, daß es selbst bei vorsichtiger Kritik der einzelnen Zeugnisse methodisch unzulässig ist, durch Zusammenstellung aller dieser Aussprüche seinen Standpunkt zu konstruieren oder gar ihn auf Grund einer Statistik der positiven und negativen Wertungen für eine Partei in Anspruch zu nehmen. (…)«

(Vergl. »Wie antisemitisch war eigentlich Goethe«, Robert Schlickewitz, www.hagalil.com/2014/03/goethe/)

Wir treffen hier auf ein Phänomen, das auf einige Geistesgrößen, Dichter, Wissenschaftler, Militärs u. a. Protagonisten des frühen 19. Jhd. zutrifft. In diesem Sinne wahrscheinlich auch auf Clausewitz.

Zurück jedoch zum Begriff »Jüdischer Patriotismus«, um uns danach dem »Jüdischen Fahneneid« zu nähern.

Um die Besonderheiten der Stellung junger jüdischer Männer in diesem Prozess zu verstehen, muss vor allem die Rolle der Gemeindevorstände und der Rabbiner dieser Zeit berücksichtigt werden. Deren Einfluss war von historischer Bedeutung, nachdem die Kampagne 1813 begann.

»(…) Während der Befreiungskriege stellten sie sich nun mit Gottesdiensten und Predigten an die Spitze der Bewegung, deren Kriegsbegeisterung und Patriotismus weite Kreise der preußischen Juden erfaßte. (…)«

(Vergl. »Juden, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert«, Hg. Horst Fischer, 1968 J. C. B. Mohr Tübingen, S. 38)

Die nun erfolgenden Einsegnungen jüdischer Soldaten – wir berichteten bereits in unserer Schilderung über Meno Burg darüber – waren arrangiert mit dem entsprechenden Pathos des Zeitgeistes. Die Rede war von »Heiligkeit des Berufes…«, »heiliger Krieg …«, »Dienst fürs Vaterland…«, »Gut und Blut für das Vaterland…«. In einem Flugblatt, das bereits 1813 in Berlin verbreitet wurde, rief der unbekannte Verfasser die jungen Juden auf,

»(…) den »ehrenvollen Ruf« des Königs »mit Freude« aufzunehmen und dem Vaterland ihre Kräfte und ihr Leben »zu weihen«. (…)«

(Vergl. »Juden, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert«, Hg. Horst Fischer, 1968 J. C. B. Mohr Tübingen, S. 38)

Immer wieder wurde auch der Begriff »Vaterland« verwendet. Hier waren die Aufrufe der Juden, den Gedichten und Liedern Arndts zum Beispiel, durchaus ähnlich. Noch vor den Befreiungskriegen rief Ernst Moritz Arndt:

»Einmüthigkeit der Herzen sey Eure Kirche, Haß gegen die Franzosen eure Religion, Freyheit und Vaterland seyen die Heiligen, bei welchen ihr anbetet.«

(Vergl. Hagen Schulze: »Kleine deutsche Geschichte«)

Von besonderer Bedeutung war der Konsens der jüdischen Geistlichkeit gegenüber der Notwendigkeit, die jüdischen Gesetze, Gebote und Verbote dem Kriegsdienst anzupassen. Weiter oben berichteten wir über jüdische Gesetze, Gebote und Verbote. Ein 70-jähriger Rabbi beruhigte junge jüdische Soldaten bei deren Einsegnung am 11.März 1813 in Breslau, indem er sagte:

»(…) Gehet in den Kampf für König und Vaterland! Mit dem Augenblicke, da ihr in den Dienst tretet, habt ihr nur an König und Vaterland zu denken; eure religiösen Pflichten hören dann auf. Ihr könnt genießen was euch geboten wird; Ihr braucht kein Thephillim*** zu legen: wenn ihr könnt, führt sie bei euch, aber ihr braucht sie nicht zu benutzen; auch braucht ihr nicht mit dem Munde zu beten, sondern denket, so oft ihr könnt an Gott; und betet auch das Sch´ma nur im Herzen: Gott wird euren Dienst fürs Vaterland als Gebet annehmen, und euch Sieg verleihen und euch mit Ehre geschmückt zu den Eurigen zurück führen. (…)«

(Vergl. Umgestaltung, Die gegenwärtig beabsichtigte – der bürgerlichen Verhältnisse der Juden in Preußen. Nach authentischen Quellen beleuchtet, Breslau 1842, S. 11)

*** (Tefillin sind Gebetsriemen aus Leder. Männliche Juden wickeln sie siebenmal um den Arm und dann dreimal um Hand und den Mittelfinger. Zu den Tefillin gehören auch Gebetskapseln, die in der Nähe des Herzens und auf der Stirn getragen werden. In den Kapseln befinden sich Texte aus der Thora.)

Es ist überliefert, dass sich die jüdischen Soldaten in den Jahren der Befreiungskriege an die Worte der Rabbiner hielten.

»(…) Von einer Kollision zwischen den Notwendigkeiten des militärischen Dienstes und den jüdischen Zeremonialvorschriften wurde nichts bekannt. (…)«

(Vergl. »Juden, Staat und Heer in Preußen im frühen 19. Jahrhundert«, Hg. Horst Fischer, 1968 J. C. B. Mohr Tübingen, S. 39)

Nach den oben dargestellten Worten des Rabbi ist anzunehmen, dass jüdische Soldaten sich im Feld und auf dem Marsch ohne offenes Bedenken am Abkochen der Truppe beteiligten und die gleichen Speisen wie ihre christlichen Kameraden einnahmen. Das stellte aus unserer Sicht ein sehr großes Zugeständnis an die überwiegend christlich geprägten Soldaten dar. Mehr noch,

»(…) sie sind am Sabbath wie an anderen Tagen marschiert; sie sind mit ihren christlichen Kameraden in die Kirche gegangen, und haben mit ihnen vereint den Allvater um Sieg angefleht. (…)«

(Vergl. Die gegenwärtig beabsichtigte Umgestaltung der bürgerlichen Verhältnisse der Juden in Preußen. Nach authentischen Quellen beleuchtet, Breslau 1842, S. 12)

All das, was in den Jahren und Tagen der Befreiungskriegen vielenorts geschah, war mehr, als Lessing, Hardenberg, Dohm und Wilhelm von Humboldt oder auch Moses Mendelssohn und Getreue von der Idee der Emanzipation der preußischen Juden in kurzer Zeit hätten erwarten können. Diese einzigartige Erscheinung, die nie wieder in der deutschen Geschichte eine derartige Wiederholung fand, stellt einen Glanzpunkt im Verhältnis zwischen Bürgern verschiedener Glaubensrichtungen deutscher Landen dar. Der »Allvater«, zu dem Juden und Christen gemeinsam beteten, war durch eine gemeinsame Traditionslinie geprägt. Jesus war Jude, und im »Alten Testament« spiegelt sich die »Hebräische Bibel« wider. Der Glaube der Christen ist tief verwurzelt im Glauben der Juden. Für eine historisch kurze Zeit war alles Trennende scheinbar überwunden. Christen und Juden waren und sind Kinder Abrahams!

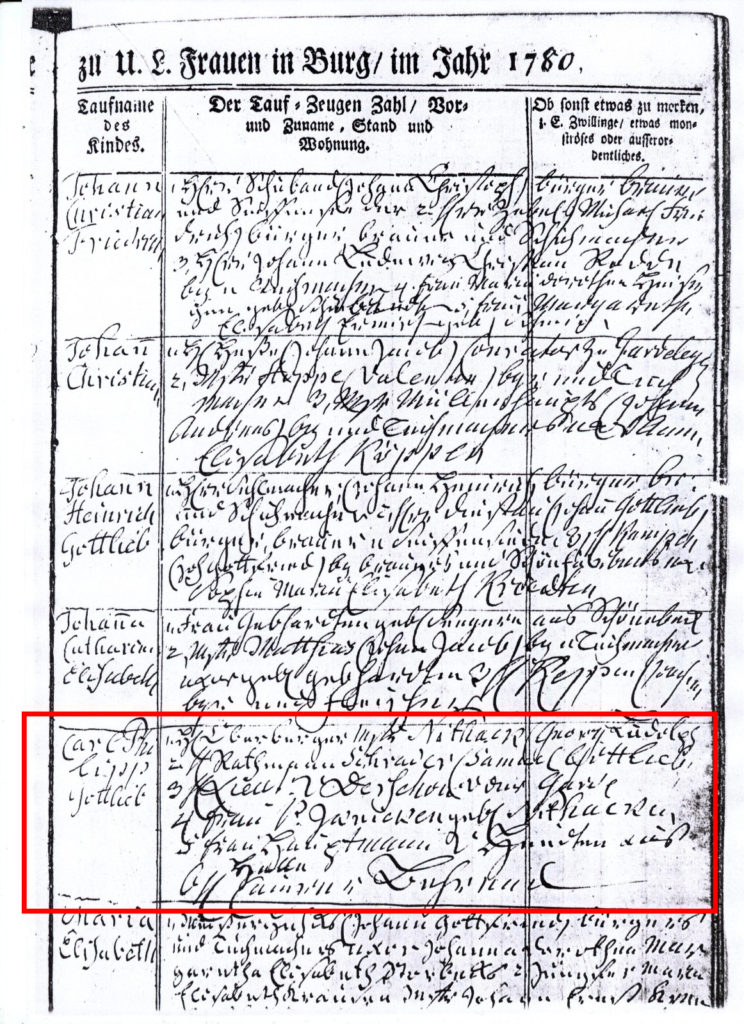

Carl von Clausewitz erlebte die Befreiungskriege von 1813 bis 1815 an verschiedenen Fronten, kämpfte, führte und war ein Christ. Letzteres belegt das Geburts- und Taufregister der Stadt Burg. Wie bereits beschrieben, lassen sich aus dem Leben und Werk Clausewitz´Verbindungen zur Religion des Christentums mit einiger Sicherheit darstellen. Welche Rolle spielte der Glaube für den getauften Offizier in den Kriegen gegen Napoléon und danach im weiteren Leben des Generals?

Die uns zur Verfügung stehenden Quellen gestatten uns, einige vage Vermutungen zur Religiosität Clausewitz´ anzustellen. Weiter vorn hatten wir bereits auf einige Gottesbezüge in Leben und Werk verwiesen. Deutlicher wird es, wenn wir den gesellschaftlichen Kontext des Lebens Clausewitz´ betrachten. Protestantisch getauft und wohl auch in jungen Jahren in diesem Sinne erzogen, wird der junge Soldat Carl bereits in der Armee auf die Wechselwirkung zwischen Religion und Soldatentum getroffen sein. Für den einfachen Soldaten – der junge Carl war anfangs nicht weit weg von diesem – war der »Anker« des Glaubens an Gott wichtig für sein Seelenheil.

Die allgegenwärtige Gefahr um Leib und Leben bewirkte im Kriege auch die kaum zu verdrängende Todesfurcht, mit der ein Soldat damals leben und kämpfen musste. Das Gebet vor, während und nach der Schlacht war fester Bestandteil des Handelns der Soldaten. Der Feldprediger und der Katechismus waren ständige Begleiter der Soldaten. Daran hatte auch die Abneigung Friedrich des Großen der Religion gegenüber nichts ändern können.

(Vergl. Friedrich der Große, »Denkwürdigkeiten zur Geschichte des Hauses Brandenburg, Aberglauben und Religion«)

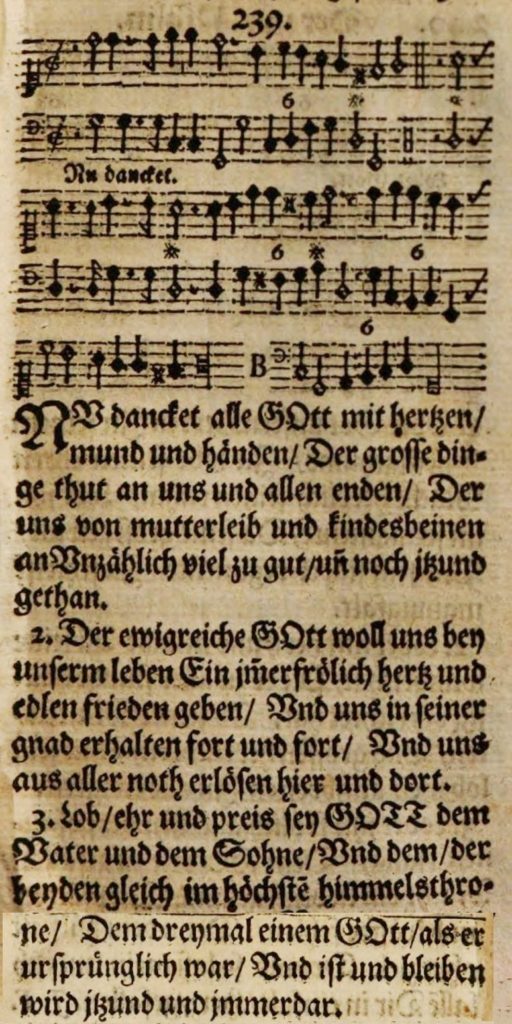

Immerhin kämpfte unser junge Gefreiten-Corporal in der Nachfolgearmee des großen Königs. Damals diente der Glaube des Soldaten als Halt, um im Kampf die Todesfurcht zu überwinden. So wird auch Clausewitz Luthers »Ein feste Burg ist unser Gott« gekannt und mit seinen Kameraden gesungen haben. Womöglich erklang am 6. Mai 1893 nach der Erstürmung von Mainz auch der »Choral von Leuthen« – »Nun danket alle Gott«, in den unser Carl mit eingestimmt haben könnte.

Der Soldat Clausewitz wird mit Übergang zum 19. Jhd. in seiner Entwicklung zum Offizier und General immer wieder auf die Relevanz von Kirche und Glauben gestoßen sein. Der Prozess der Säkularisierung und Aufklärung, der sich vornehmlich in der Bildungsschicht entwickelte, erschloss sich ihm mit fortschreitender persönlichen Bildung. Über Clausewitz´ Bildungsweg berichteten wir bereits. Gültig war wohl für diese Zeit, was Thomas Nipperdey (*1927; †1992) wie folgt formulierte:

»(…) Das deutsche 19. Jahrhundert ist noch immer ein christlich, ein kirchlich geprägtes Zeitalter. Religion und Kirche sind eine das Dasein, das Bewußtsein und Verhalten des Menschen bestimmende Selbstverständlichkeit und Macht, sie bleiben auch für Staat, Gesellschaft und Kultur von entscheidender Bedeutung. (…)«

(Vergl. »Deutsche Geschichte 1800 bis 1866 Bürgerwelt und starker Staat«, Verlag Beck München, 1991, Hg. T. Nipperdey, S. 403)

Clausewitz schrieb seiner Marie aus französischer Gefangenschaft am 28. Januar 1807, das Desaster von 1806 erinnernd:

»(…) Ich sehe hier viele von den Gefangenen, die in der Schlacht sich in der Division unseres teuren braven Schmettau befanden; es war die Spitze der Armee, auf welche das Unglück sich zuerst hinwälzte; ich höre die Märsche blasen, womit sie in langen Linien anrückten – Gott, ich kann nicht beschreiben, welche Empfindungen mir das gibt! (…)«

(Vergl. »Karl und Marie von Clausewitz – Ein Lebensbild …«, Hg. K. Linnebach, 1916, Verlag M. Warneck, S. 84)

Die ganze Tragik des Untergangs der Armee Preußens bei Jena und Auerstedt 1806 schildernd und dabei Gott stoßgebetartig anzurufen, weist auf den in Clausewitz ruhenden Bezug zur Religion hin. Das drückt Carl in einem Brief vom 5. Oktober 1807 an Marie außerordentlich deutlich aus:

»(…) Die Religion soll unseren Blick nicht von dieser Welt abziehen; sie ist eine himmlische Macht, die in den Bund tritt mit dem Edlen dieses Lebens, und mich hat noch nie ein religiöses Gefühl durchdrungen und gestärkt, ohne mich zu einer guten Tat anzufeuern, zu einer großen mir den Wunsch, ja selbst die Hoffnung zu geben. Hierauf gründe ich meine Rechtfertigung, wenn ich meinen Blick von der Erde, von der Profangeschichte nicht abwenden kann und mit den Gefühlen meines Herzens den Resultaten meines schwachen Geistes huldige. (…)«

(Vergl. »Karl und Marie von Clausewitz – Ein Lebensbild …«, Hg. K. Linnebach, 1916, Verlag M. Warneck, S. 142)

Aus all diesen frühen Briefen an seine Braut Marie, geschrieben unter der Last der unglücklichen Gefangenschaft unter den Franzosen, spricht Hoffnung und Mut, aber auch Zuversicht, so geschrieben am 30. August 1806.

»(…) doch glauben Sie nicht, daß ich mutlos verzweifel. Gott wird mich vor diesem Zustande bewahren, solange ein Funken Lebensglut in mir ist; (…)«

(Vergl. »Karl und Marie von Clausewitz – Ein Lebensbild …«, Hg. K. Linnebach, 1916, Verlag M. Warneck, S. 53)

Selbst in diesen schweren Jahren waren für Clausewitz Vaterland und Nationalehre immer mit seinem Leben, seiner Identität und seinem Denkens verbunden. Wir lesen in einem Brief an Marie vom 3. Oktober 1807:

»(…) Doch es scheint kleinlich, sein eigenes Schicksal zu nennen, was doch das Schicksal aller Vaterlandsgenossen ist. Freilich haben ihren Blick nicht alle so starr darauf hingewendet als ich, nicht alle sind so unfähig, ihn davon abzuwenden und noch etwas zu sein unabhängig von Vaterland und Nationalehre. Alles, was ich bin oder sein könnte, verdanke ich diesen beiden Erdengöttern, und ohne sie wird nichts als eine kern- und saftlose Hülle von mir übrigbleiben (…)«

(Vergl. »Karl und Marie von Clausewitz – Ein Lebensbild …«, Hg. K. Linnebach, 1916, Verlag M. Warneck, S. 139)

Dieser Soldat, der in der Lage war, so einfühlsam seine Ideale und Empfindungen zu schildern und mit seiner gedanklichen Arbeit über den Krieg an sich verbinden konnte, (Vergl. »Clausewitz und der Staat«, Hg. Peter Paret, Dümmler, 1993, S. 127) muss in der Lage gewesen sein, die religiöse Problematik der Emanzipation der Juden in Preußen zu erkennen. Warum wir aber darüber keinerlei Reaktionen von Clausewitz in den Quellen finden, wird wohl ein Rätsel der Geschichte bleiben.

Möglicherweise kämpfte der oben erwähnte Moritz Itzig mit Clausewitz auf dem gleichen Feld am 2. Mai 1813 bei Großgörschen. Der Tag, an dem Preußen in dessen Folge den guten Scharnhorst und den jüdischen Soldaten Itzig verlor. Am Abend dieser denkwürdigen Schlacht besuchte der König F. W. der III. den russischen Zaren Alexander den I. im Lager der russischen Truppen. Dort wurde der Preußenkönig Zeuge des im russischen Heer üblichen Zapfenstreichs und hörte einen alten kirchlich-feierlichen Choral. Beeindruckt davon ordnete F. W. an, in der preußischen Armee ebenso einen Zapfenstreich mit Gebet einzuführen. Das Gebet »Ich bete an die Macht der Liebe« ist bis heute Bestandteil des militärischen Zapfenstreiches der deutschen Bundeswehr.

»Ich bete an die Macht der Liebe,

die sich in Jesus offenbart;

ich geb mich hin dem freien Triebe,

wodurch ich Wurm geliebet ward;

ich will, anstatt an mich zu denken,

ins Meer der Liebe mich versenken.«

(Text: Gerhard Tersteegen (1757, Str. 3: 1751) Melodie: Dimitri Bortnjansky (1822) Satz: Gerhard Schnitter.)